카지노 게임 추천 무녀시조 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 카지노 게임 추천학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

「무녀유가」 노랫가락의 원형으로 시조에서 변형되어 발생한 서울지역의 무가.

내용

한말에 발생된 것으로 추정되며, 여기서 다시 「무녀유가」또는 「노랫가락」이 파생되었다.

현행 「노랫가락」의 노랫말에서 예외없이 시조 시(詩)를 얹어 부르는 것을 보아서도 이의 파생관계를 알 수 있다. 「노랫가락」의 ‘노래’는 가곡이나 시조곡을 가리키는 말이고 ‘가락’은 선율을 가리킨 것이므로 노랫가락은 시조와 같은 정가(正歌)의 가락이라고 해석할 수 있다.

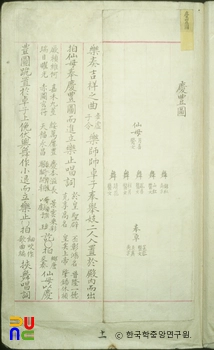

구한말에 궁중에 출입이 잦던 무당들이 원래의 무가만을 부르지 않고 품위 있는 시조곡을 빌려 변형함과 동시에, 그 노랫말도 점차 시조 시를 얹어 부르게 된 것으로 추정된다. 박법(拍法)은 시조 박법의 축소형이나『삼죽금보(三竹琴譜)』에서는 가곡(歌曲)의 장수와 같이 5장으로 구분되었는데, 이를 시조와 비교하면 다음과 같다.

시조 무녀시조

(초장)5·8박 3·5박(초장)

8·5·8박 5·3·5박 (2장)

(중장) 5·8박 3·5박 (3장)

8·5·8박 5·3·5박 (3장)

(종장) 5박 3박 (4장)

8·5·8박 5·3·5박(5장)

이상과 같이 박법은 시조 박법의 축소형이고, 장별법(章別法)은 가곡처럼 5장 형식으로 나누어지고 있다.

참고문헌

『삼죽금보(三竹琴譜)』

「시조와 무녀시조와의 관계」(장사훈, 『아세아연구』21, 고려대학교아세아문제연구소, 1966)

집필자