온라인카지노 용부가 ()

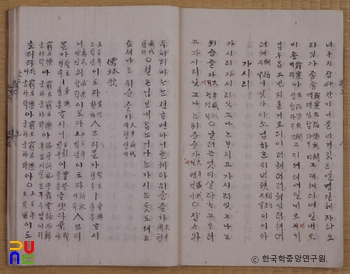

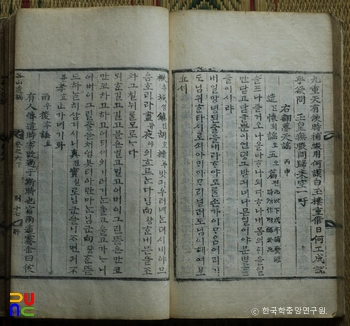

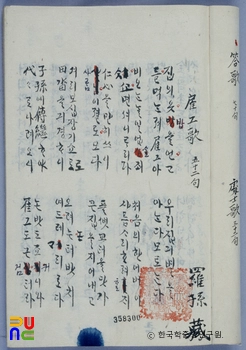

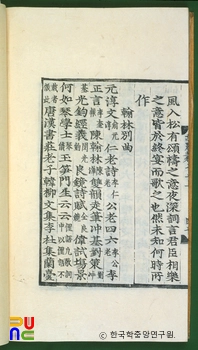

‘경세설(警世說)’ 또는 ‘초당문답가(草堂問答歌)’라 불리는 가사집에 다른 12편의 가사와 함께 실려 전한다. 이 작품은 제목에 드러나 있듯이 인륜이나 도덕을 전혀 모르는 어리석은 부인[庸婦]의 행적을 다룬 것이다.

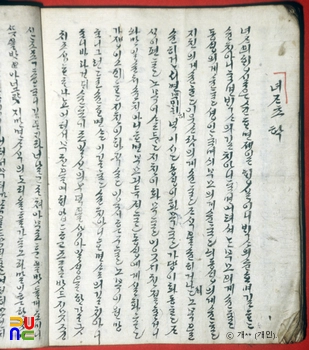

어리석은 부인으로는 익명의 ‘저 부인’과 ‘뺑덕어미’ 두 사람이 등장하는데, 이에 따라 작품을 크게 두 단락으로 나눌 수 있다. 이 가운데 뺑덕어미는 구비 문학에서 창조된 전형적인 인물로, 그 행위가 공식화되어 있을 정도다. 작품의 전반부에 등장하는 익명의 부인 또한 뺑덕어미와 동질적이지만, 그 행위가시집살이하는 가운데 시집의 흉을 보는 것에 초점을 맞추고 있으며, 악행이 나타나기는 하나 뺑덕어미에 비하면 약화되어 있다. 그리고 전반부의 익명의 부인은 양반층 부녀임을 명시해 놓았으나, 후반의 뺑덕어미는 신분은 명시되어 있지 않으나 그 행위를 보아서 서민층임을 짐작하게 한다.

이와 같이, 이 작품은 상층이나 하층에 관계없이 어리석은 부녀자들이 어떤 방식으로 인륜을 파괴하고 패가망신하기에 이르는가를 생생하게 보여 주고 있다. 따라서, 작자의 의도는 “무식한 창생(蒼生)들아/저 거동을 자세 보고/그른 일을 알았거든/고칠 개(改)자 힘을 쓰소/오른 말을 들었거든/행하기를 위업(爲業)하소.”라는 끝맺음말에 명확하게 드러나 있다. 즉, 작자는 상층 · 하층 할 것 없이 인륜과 도덕을 저버리고 부녀자들이 악행을 일삼는 일이 있음을 개탄하면서, 유교적 질서와 규범이 준수되고 회복될 수 있도록 교훈하고 있는 것이다.

작품의 표면에 드러나 있는 주제는 어리석은 부녀자에 의하여 파괴된 인륜도덕을 회복하자는 것이다. 그런 면에서 이 작품의 주제는계녀가사(誡女歌辭)와 일치하는 방향으로 나타나 있다. 주제를 드러내는 방법에 있어 계녀가사는 사대부가의 부녀자가 지켜야 할 규범을『소학』또는 『주자가훈(朱子家訓)』에 입각해서 추상적이고 관념적으로 열거해 교훈을 직서적(直敍的)으로 제시한다. 이에 반해서, 이 작품은 실제로 그러한 규범이 어떻게 파괴되고 있나를 생생한 행적을 통해 보임으로써 그 교훈을 반어적으로 제시하고 있다는 점이 뚜렷한 차이다. 뺑덕어미와 익명의 부인을 통해 거침없는 행동, 상식을 벗어난 파격적인 행위를 아주 선명하게 드러내고 있다.