카지노 미국 금벽산수화 ()

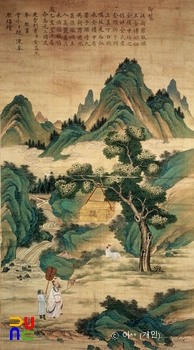

비단에 위에 그려진 화려한 그림으로 금은 노랑·빨강 등의 난색, 벽은 초록·파랑 등의 한색을 일컫는다. 또는 청록산수화(靑綠山水畵)라고도 한다.

바위나 산의 생김새와 양감을 나타내는 준법(皴法)을 쓰지 않고 농채(濃彩 : 극히 짙은 색채)를 그대로 쓰므로 20여 종류나 되는 각종 준(皴)도 찾아볼 수 없는 화원체(畫院體)의 장식산수화라 하겠다.

주로 궁중과 귀족들의 주카지노 미국인 경우가 많기 때문에 그들의 취미에 맞도록 하기 위하여 장식적 기교주의에 충실한 그림들이 많이 제작되었다. 중국에서는 수나라부터 시작되어 당나라의 이사훈(李思訓)·이소도(李昭道) 부자에 의해 완성되었다. 우리 나라에서는 통일신라시대에 당나라와의 빈번한 카지노 미국 교섭을 통하여 궁정 취미의 청록산수화가 발달하였을 것으로 추측된다.

『삼국사기』 권48 솔거조(率居條)의 기록에서 보듯이, 솔거가 황룡사에 그린 노송(老松)은 너무나 훌륭하여 종종 새들이 앉다 떨어지곤 하였다는 이야기는 솔거의 그림이 사실적인 청록산수 계통이었음을 추측하게 한다.

고려시대에도 금벽산수화가 발달하였을 것으로 추정되지만, 현재 고려시대 작품이 거의 남아 있지 않아 그 실상을 파악하기 힘들다. 진채를 사용하여 정교하게 그린 불교 회화들이 다수 제작된 것으로 미루어 보아 청록산수의 발달을 짐작해 볼 수 있다.

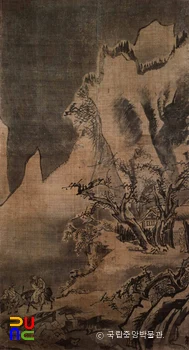

조선시대는 먹을 위주로 한 수묵산수화(水墨山水畫)가 유행하였으므로 진채의 금벽산수화는 선호되지 않았던 것으로 보인다.

그러나 조선 전기에 제작된 오백나한도(五百羅漢圖, 일본 知恩院 소장)나 도갑사삼십이관음응신도(道岬寺三十二觀音應身圖) 등의 배경으로 청록산수가 그려지고 있는 점이라든지, 조선 중기의 화가인 조속(趙涑)이 신라 경순왕 김부(金傅)의 시조 설화를 그린 청록산수 「금궤도(金櫃圖)」를 남기고 있음은 주목된다.

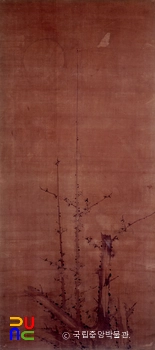

조선 후기에는 요지연도(瑤池宴圖)·십장생도(十長生圖) 등의 궁중장식화에서 금벽산수화를 접할 수 있다. 그리고 근대의 대표적인 화가인 김규진(金圭鎭)·이상범(李象範)·노수현(盧壽鉉) 등도 금벽산수화를 남겼다.