메이저카지노 불조요경 ()

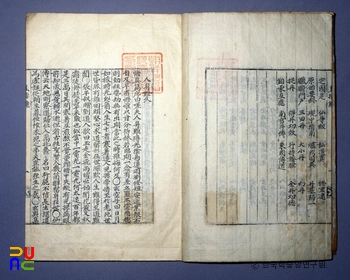

1943년에 편찬된 ≪불교정전 佛敎正典≫에 수록되었으며, 1962년에 원불교 교전과 분책(分冊)된 후 1965년에 발행되었다.

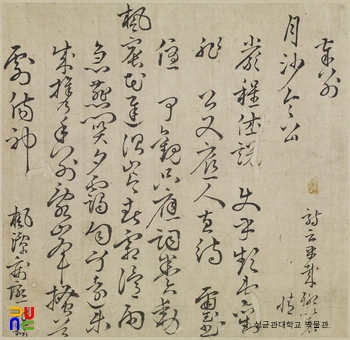

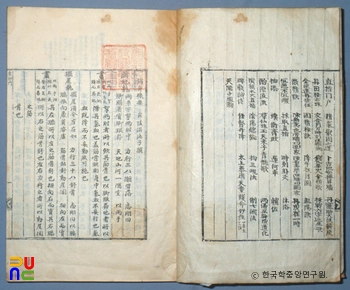

≪금강경≫·≪반야심경≫·≪사십이장경 四十二章經≫·≪현자오복덕경 賢者五福德經≫·≪업보차별경 業報差別經≫ 등의 다섯 가지 불경과 ≪수심결 修心訣≫·≪목우십도송 牧牛十圖頌≫·≪휴휴암좌선문 休休庵坐禪文≫ 등의 세 가지 논(論)이 수록되어 있으며, 한글번역문이 함께 실려 있다.

이들 경전은 박중빈이 깨달아 얻은 일원상(一圓相)의 진리를 잘 드러냈다는 의미에서 원불교의 근본 경전으로 채택되었다.

따라서, ≪불조요경≫은 불법을 주체로 한 원불교 사상의 연원(淵源)을 잘 알린 경이며, 동시에 박중빈의 법에 대한 교판(敎判), 소태산의 진리관과 수행관을 이해하는 데 중요한 근거가 된다.

≪금강경≫은 박중빈이 깨달음을 얻은 후 여러 종교의 경전을 열람하던 중 크게 찬탄하며 석가모니불에게 연원을 정하고 불법에 주체를 정하였다는 기연을 지닌 경으로, 공(空)의 원리와 이에 바탕한 공의 심법 및 상징을 넘어선 근원적 진리탐구의 정신 등을 밝히고 있다.

≪반야심경≫은 반야의 지혜로서 진리를 달관하여 번뇌를 극복하는 대수행자의 자세를 가르친 경이며, ≪현자오복덕경≫은 출가수행자가 법을 설함으로써 얻는 다섯 가지 복덕(福德)을 밝힌 경이다.

≪사십이장경≫은 출가수도자가 구도과정에서 겪는 어려움과 유혹을 극복해야 한다는 가르침이며, ≪업보차별경≫은 인과의 이법, 즉 선인선과(善因善果)·악인악과(惡因惡果)를 밝힌 경이다.

≪수심결≫은 지눌(知訥)이 성적등지문(惺寂等持門)의 입장에서 서술한 저서로 정혜쌍수(定慧雙修)와 돈오점수(頓悟漸修)의 원리를 밝혔다.

≪목우십도송≫은 인격수련의 열 가지 단계를 밝힌 도송(圖頌)이며, ≪휴휴암좌선문≫은 경계 속에서 마음의 본래 면목을 잃어버리지 않는 활선(活禪)의 길을 밝히는 선서(禪書)이다.